Bei meiner recht regelmäßigen Blog- und News-Lektüre zu sozialer Innovation fällt mir immer wieder auf, dass über soziale Innovation im Rahmen sehr unterschiedlicher mentaler Modelle[1] gesprochen wird. So auch kürzlich im Beitrag von Brigitte Reiser zu hybriden Sozialräumen und den damit verbunden Aufgaben für die Wohlfahrtspflege. Nach einer sehr richtigen Darstellung dessen, was Wohlfahrtsverbände aktuell alles vor sich haben und aus was sich der Staat nicht zurückziehen darf, weist sie darauf hin, dass zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen – „im Unterschied zu den Verbänden“ – nicht auf staatliche Förderung gewartet haben, bevor sie sich der Digitalisierung zuwandten und kritisiert damit die „Innovationskraft der Verbände“.

Das mentale Modell von sozialer Innovation scheint mir hier die des Voran- und Vorausgehens zu sein, das ich gern mit dem der produktiven Avantgarde beschreibe – zum Beispiel mit Blick auf die Verbreitung des Online- und Micro-Volunteering. Für mich ist dieses Voraus- und Vorangehen allerdings nicht hinreichend, um als soziale Innovation zu gelten, wenngleich es – das sei hier auf jeden Fall betont – eine sehr wichtiger Baustein dafür ist!

Was ist soziale Innovation?

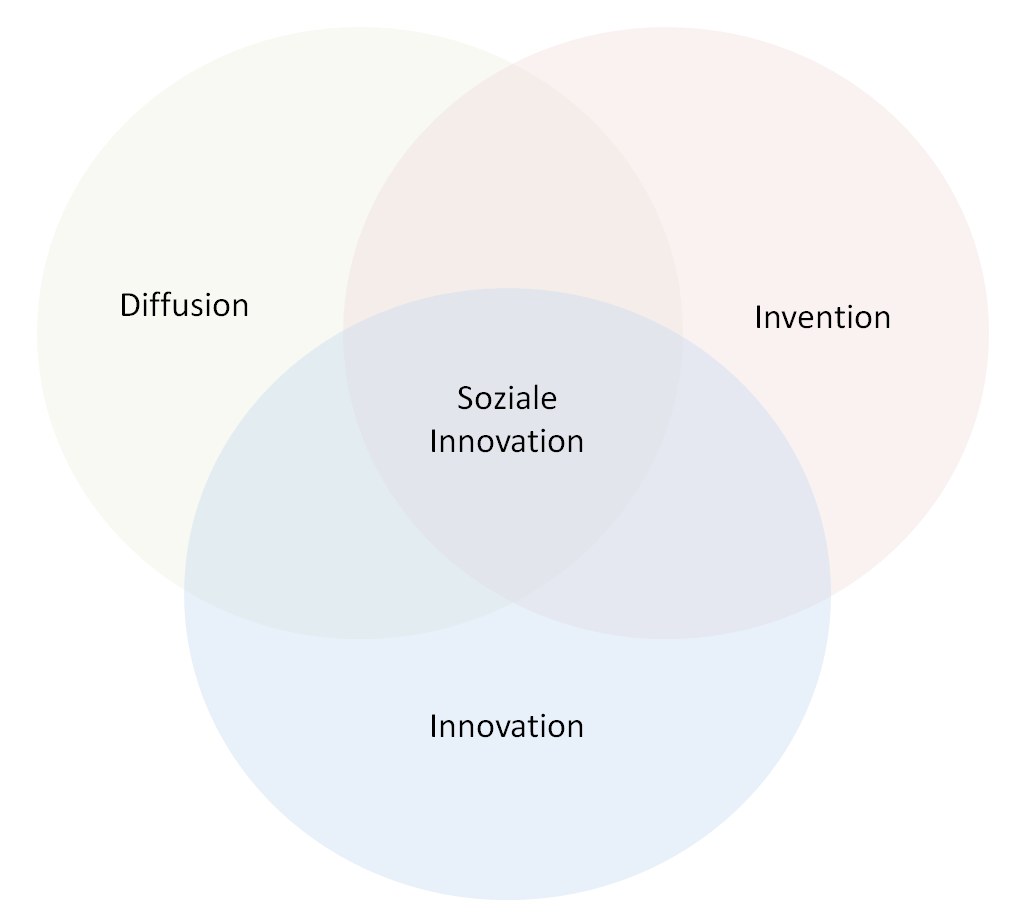

Die Diskussion um die Innovationsfähigkeit wird im Kontext der Marktwirtschaft schon länger geführt. Hier gilt sie mittlerweile als ein Garant für Wettbewerbsfähigkeit. Gleichwohl der Zusammenhang zwischen der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens und dessen marktwirtschaftlichen Erfolg nicht unumstritten ist, gilt der Schumpeter’sche Dreischritt aus Invention, Innovation und Diffusion doch als brauchbares Analysemodell, das auch für eine Definition sozialer Innovation taugt.

Invention

Die Invention als Prozess der Entwicklung neuer Ideen und Konzepte ist im marktwirtschaftlichen wie im zivilgesellschaftlichen Kontext der erste Schritt zur Innovation. Diese Invention hat weniger mit dem Mythos des Newton’schen Apfels gemein als man denken möchte. Selbstverständlich kann Neues zufällig entstehen und durch aufmerksame Beobachtung entdeckt werden. Neues lässt sich aber auch in methodisch geleiteten Prozessen ‚erzeugen‘, bei denen Fachwissen und Praxiserfahrung – nicht Langeweile und Obstbäume – die wesentlichen Voraussetzungen sind. Meines Erachtens haben methodisch geleitete Prozesse das größere Potential als die zufällige Entdeckung. Im Falle sozialer Innovation geht es schließlich um die zielgerichtete (Neu-) Konfigurierung sozialer Praktiken, Prozesse und Strukturen und nicht die Entwicklung durch Zufall.

Innovation

Das im Prozess der Invention entdeckte oder entwickelte Neue muss im zweiten Schritt zu sozialer Innovation von den Adressaten Nutznießern als Verbesserung des Status Quo anerkannt werden. Wie auch bei Kreativität (Mihaly Csikszentmihalyi), handelt es sich bei Innovation um ein systematisches, kein individuelles Phänomen: Man kann man unmöglich wissen, ob eine Idee neu und wertvoll ist – man ist auf die Einschätzung anderer angewiesen, die man freilich gleich mit in die Weiterentwicklung der Innovation einbeziehen kann. Bei der sozialer Innovationen sind diese ‚anderen‘ freilich in aller erster Linie die Nutzenden, aber auch Finanziers und Fördermittelgeber erheben Inventionen mithin zu Innovationen (… und irren sich dabei in schöner Regelmäßigkeit).

Diffusion

Wird eine Invention als Innovation anerkannt, kann sie im Sinne der angedachten (Neu-) Konfiguration sozialer Praktiken wirken. Voraussetzung dafür ist freilich, dass das Angebot, die Prozesse oder Strukturen überhaupt aufrechterhalten (finanziert!) werden können. Wirkt etwas Neues nun aber einmal, ist dritte Schritte auf dem Weg zu sozialer Innovation diese Wirkung zu steigern. Die Rede ist hier freilich von Skalierung[2], die mit der Ausweitung des Aktionsradius und der Erschließung neuer „Märkte“ oder über den Transfer mit der Einrichtung neuer Standorte und der Weitergabe von Wissen organisiert werden kann (siehe hier) – erst wenn das gelingt, spreche ich von sozialer Innovation.

Dieser modellhafte Dreischritt zu sozialer Innovation ist natürlich vor allem eins: modellhaft! Er findet nicht im luftleeren Raum – heißt nicht ohne die jeweiligen Kontextbedingungen – statt. Soziale Innovationen sind schließlich nur sehr selten vollständig selbst entwickelte Neuerungen. Sie sind meist Adaptionen oder Fortentwicklungen bereits diffundiertem und entsprechend oft nur im jeweiligen Kontext neu.

Das BarCamp als dem OpenSpace recht ähnliches Veranstaltungsformat, ist dafür ein gutes Beispiel: Als Gegenveranstaltung zu Tim O’Reilly’s Foo Camp aus der Taufe gehoben (Invention) kam das Format mit seiner klaren Ausrichtung auf themenoffenen Austausch gut an (Innovation) und wurde bald auf der ganzen Welt veranstaltet (Diffusion). Das BarCamp-Format ist also eine soziale Innovation, das seinerseits wieder angepasst und damit Ausgangspunkt weiterer sozialer Innovationen geworden ist – hierfür ist wohl die SocialBar als strukturierter Stammtisch ein gutes Beispiel …

Zum Schluss: Die Rolle der produktiven Avantgarde

Ich denke, es ist sehr wichtig, sich über mentale Modelle der zentralen Sujets eines Diskurses zu gründlich zu verständigen. Erfahrungsgemäß – ich denke an die Diskussionen um neue Formen des Ehrenamts – ist das nicht einfach aber lohnend. Die Klarheit über die zu Grunde liegenden zentralen Annahmen, Vorstellungen und Bilder macht das gegenseitige Verständnis einfacher und fördert den Dialog, statt des immer vehementeren Diskutierens.[3]

Die produktive Avantgarde, zu der ich mich im Bereich des digitalen Ehrenamts einfach mal selber rechne, hat für die Weiterentwicklung der Wohlfahrtspflege sicher wertvolle Vorarbeit geleistet. Es wurden Erfahrungen gesammelt, Instrumentarien und Methoden entworfen, Fragestellungen formuliert und alternative Herangehensweisen erprobt, die in der Wohlfahrtspflege heute wieder neue Entwicklungen anstoßen oder auch Grundlage für weitere soziale Innovation sind. Innovationen übrigens, die sich besser im Dialog als in der Diskussion entwickeln lassen.

Was die Rolle produktiver Avantgardisten anbelangt, glaube ich, dass sie – wenn sie nicht mehr Neues entwickeln und erproben wollen – sich auf den dialogischen Support, auf die kooperative Zusammenarbeit statt Besserwisserei und Innovations-Handel konzentrieren sollten. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das nicht einfach ist, glaube aber, es lohnt.

[1] „Mentale Modelle sind tief verwurzelte Annahmen, Verallgemeinerungen oder auch Bilder und Symbole, die großen Einfluss darauf haben, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir handeln“ (Senge 2008: 17)

[2] „Skalierung bedeutet,[…] die soziale Wirkung, die ein Sozialunternehmen auf Basis seines operativen Modells generiert, möglichst effizient und effektiv zu steigern“ (Bertelsmann Stiftung 2013: 11)

[3] Dazu hier mal ein etwas schnulziger anmutendes Stück Internet: „Über die Schönheit des Dialogs“

Hallo Hannes, ich bin mir nicht sicher, ob das Schumpeter-Modell bzw. der Dreischritt aus Invention, Innovation und Diffusion inhaltlich für die Diskussion im Nonprofit-Bereich ausreicht, oder ob man den Begriff der „sozialen Innovation“ nicht stärker an den Begriff des „sozialen Wandels“ koppeln muss, wie es auch in der Literatur oft gemacht wird. Sehr interessant ist hier ein Aufsatz von Shier/Handy 2015, der sich mit den Nonprofit-Dienstleistern auf lokaler Ebene befasst. Die Autoren untergliedern den Begriff „soziale Innovation“ mit Blick auf die sozialen Dienstleister in drei Facetten: Produktinnovation, Prozessinnovation, sozial transformative Innovation. Bei Interesse hier der Link zum Text

https://link.springer.com/article/10.1007/s11266-014-9535-1

Zum Verhältnis der „produktiven Avantgarde“ und den Verbänden: grundsätzlich entstehen viele soziale Innovationen im zivilgesellschaftlichen, nicht-verbandlichen Bereich. Manche dieser Innovationen werden dann in irgendeiner Form von Verbänden übernommen. Dagegen ist nichts einzuwenden, – im Gegenteil. Die Frage ist nur, wer welche Fördermittel erhält. Oft ist es so, dass aufgrund der korporatistischen Tradition Verbände für ihre Innovationen Budgets bekommen, zivilgesellschaftliche Initiativen nicht. Diese Unfairness verantwortet primär der Staat, nicht die Verbände. Aber letztere machen sich im Alltag auch nicht unbedingt zum Anwalt zivilgesellschaftlicher, innovativer Projekte, sondern akzeptieren diese unfairen Förderstrukturen still und leise, – sie leben seit vielen Jahrzehnten sehr gut damit. Insofern wird es mit einer Kooperation zwischen der „produktiven Avantgarde“ und den Verbänden schwierig, weil sich hier sehr häufig keine win-win-Situation abzeichnet.

Hallo Brigitte, besten Dank für den Literatur-Tipp. Den werde ich mir auf jeden Fall einmal genauer anschauen. Du hast natürlich Recht, der Dreischritt allein reicht nicht aus. Die Dimmensionen der Produkt- und Prozessinnovation muss man mitdenken — ebenso wie die Unterscheidung von disruptiver und inkrementeller Innovation. Und das ganze steht natürlich im Kontext des sozialen Wandels (daher auch der Begriff der Avantgarde) …

Was die Fairness anbelangt, muss ich noch mal in mich gehen. Aktuell sehe ich, dass zahlreiche Brücken über den einstigen Graben zwischen Social Entrepreneurs und Wohlfahrtsverbänden gebaut werden. Ein gewisser Gram, der sich mithin auch aus unrealistischen Vorstellungen über die finanzielle Ausstattung von Verbänden und ihrer Fördeung speist, begegnen mir aber natürlich immer wieder…

Es ist mir vollkommen klar, dass auch die verbandliche Wohlfahrtspflege in einigen Politikbereichen vollkommen unterfinanziert ist und die Verbände selbst alle Hebel in Bewegung setzen müssen, wenn sie innovative Projekte oder Projekte „außerhalb der Reihe“ umsetzen wollen. Diese Bemühungen anerkenne ich. Aber ich stelle dennoch fest, dass sich die verbandliche Wohlfahrtspflege nicht zum Anwalt zivilgesellschaftlicher Projekte macht (Ausnahmen mag es geben), – trotz aller „Sonntagsreden“ über die Bedeutung der Zivilgesellschaft. Es gibt hier noch keine Augenhöhe zwischen dem verbandlichen und dem selbstorganisierten Bereich. Und die staatlichen und privaten Förderstrukturen zementieren dies.